Die Geschichte des Schweizer Paraplegiker-Zentrums ist geprägt von der Überwindung enormer Hindernisse, unerschütterlicher Leidenschaft und einer wachsenden Solidarität in der Bevölkerung.

Text: Stefan Kaiser

Bilder: SPS

Die Anekdote ist typisch für die Pionierzeit am damaligen «Schweizerischen Paraplegikerzentrum» (SPZ). Am 1. Juni 1973 beginnt Guido A. Zäch als Chefarzt in der Klinik der Bürgergemeinde am Stadtrand von Basel, nach einem Monat kommt der Präsident der Rettungsflugwacht Rega in sein Büro, und am 13. Juli wird bereits der erste Patient eingeflogen. Dem schonenden Helikoptertransport zur Akutbehandlung kommt ein hoher Stellenwert zu. Aber da es auf dem Gelände noch keinen Landeplatz gibt, kann die Rega bei Einbruch der Dunkelheit das SPZ nicht mehr anfliegen. Daher parkieren die Mitarbeitenden ihre Autos kurzerhand so um, dass deren Scheinwerfer eine sichere Landung ermöglichen.

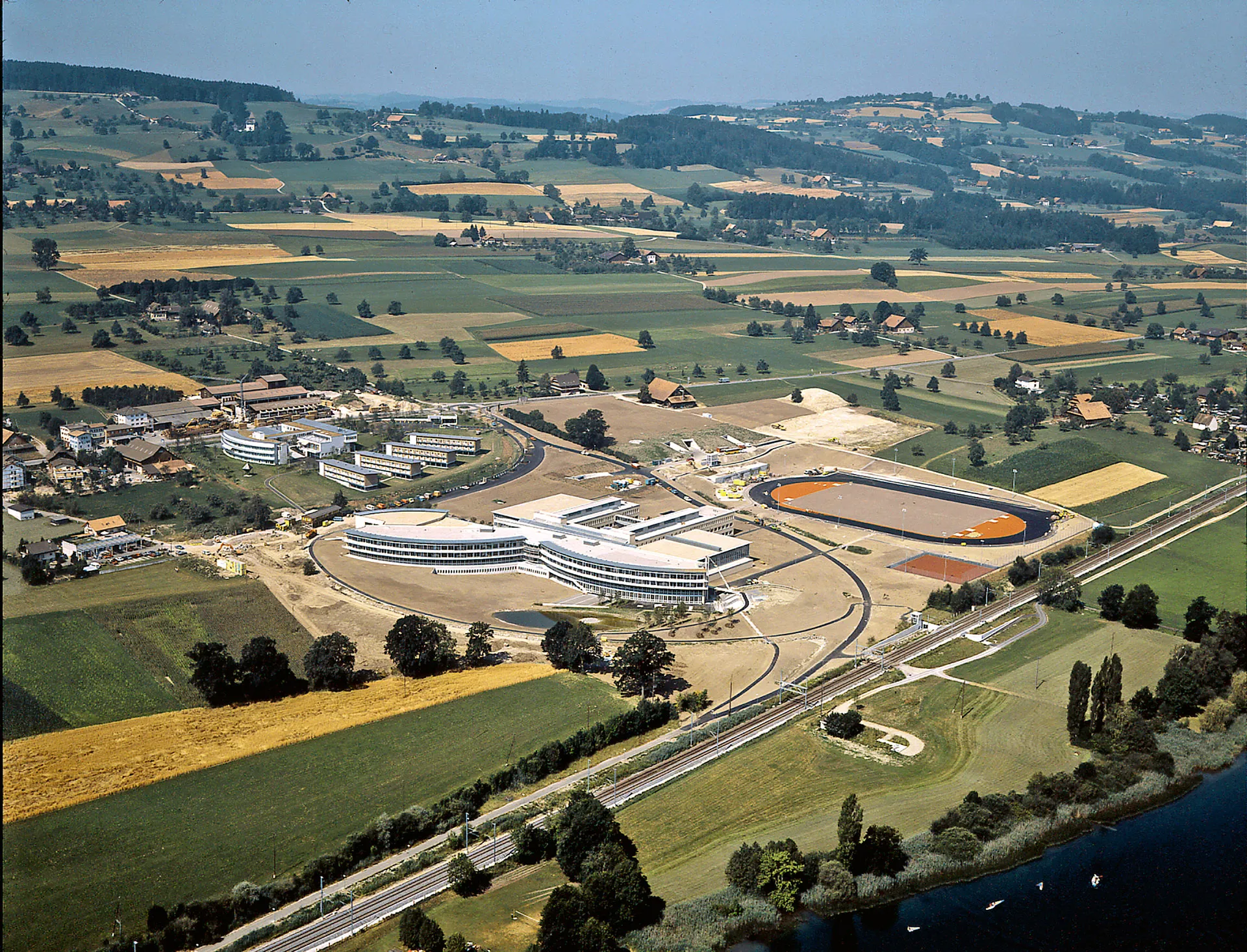

Das «Schweizerische Paraplegikerzentrum» mit Gebäuden der Eingliederungsinstitution «Milchsuppe» am Stadtrand von Basel.

Solche pragmatischen Lösungen im Sinne der Patientinnen und Patienten prägen diese Zeit. Dazu gehört auch die Überzeugung, dass Menschen mit Querschnittlähmung Hilfsmittel zur Rehabilitation wie einen Rollstuhl oder Orthesen sofort benötigen und nicht acht bis zwölf Monate auf administrative Entscheide der Kostenträger warten können. So werden unentbehrliche Hilfsmittel ohne vorherige Kostengutsprache bestellt und zusätzliche Geldquellen gesucht. Doch die Mittel fliessen nicht ausreichend. Das SPZ rutscht ins Defizit, und Guido A. Zäch hat von seinen Vorgesetzten ein Disziplinarverfahren am Hals.

Die finanziellen Sorgen führen am 12. März 1975 zur Gründung der Schweizerischen Paraplegiker-Stiftung (SPS). Sie übernimmt Direkthilfen und Zwischenfinanzierungen, die auf bürokratischem Weg nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend gesprochen werden. Vorurteile und Schwellenangst gegenüber Menschen im Rollstuhl sind damals allgegenwärtig. Der Fachbereich Paraplegiologie ist weitgehend unbekannt, das Thema Inklusion ein Fremdwort. Die Stiftung dagegen verfolgt von Anfang an die Vision der Chancengleichheit. «Wir wollten Starthilfe zur Selbsthilfe geben, keine Almosen», sagt Gründer Guido A. Zäch.

Basel will «normale» Familien

Die Stiftung stellt das Menschsein der Betroffenen und deren Lebensqualität ins Zentrum. Bald ist das SPZ derart überfüllt, dass eine Erweiterung notwendig wird. Für Personen mit erhöhtem Pflegeaufwand ist ein angegliedertes Wohnzentrum vorgesehen. Bis anhin wurden sie von der Gesellschaft in Altersheime oder Institutionen für geistig Behinderte abgeschoben – oft im jugendlichen Alter und bei bester Intelligenz. Persönlichkeiten mit Rang und Namen setzen sich für das geplante Tetraplegiker-Wohnheim ein, darunter zwei Bundesräte.

Doch am 22. Februar 1977 lehnt der Basler Regierungsrat die Erweiterung ab, sie sei «unzweckmässig». Die schriftliche Begründung lautet: «Wir müssen Wert auf die vermehrte Wiederansiedlung so genannter ‹normaler Familien› legen. Pflegebedürftige alte, kranke und invalide Kantonseinwohner sind bereits in einem den gesamtschweizerischen Durchschnitt weit übersteigenden Masse vorhanden. (…) Und es besteht immer die Gefahr, dass dem Standortkanton ein anfallendes Defizit angelastet wird.»

Ein engagiertes Team hatte seit Sommer 1973 aus der Rehaklinik der Basler Bürgergemeinde eine Institution von internationalem Ruf geschaffen. Doch die andauernden Konflikte mit Behörden und Vorgesetzten machen ihm deutlich, dass die Idee eines nationalen Rehabilitationszentrums für Menschen mit Querschnittlähmung in Basel keine Zukunft hat.

Die Solidarität wächst

1979 stellt Stiftungsrätin Silvia Göhner-Fricsay in Risch am Zugersee das Baugelände für ein neues SPZ zur Verfügung. Die Planung ist weit fortgeschritten, als die lokalen Stimmberechtigten am 2. Dezember 1984 das Umzonungsgesuch wuchtig ablehnen. Die vermeintlich ideale Lösung löst sich in nichts auf. Das Team um Guido A. Zäch verbreitet dennoch Zuversicht. Es ändert einzig den Namen der Stiftung: Aus «Schweizerisch» wird «Schweizer» – denn nichts sollte mehr an die Episode in Risch erinnern.

Kurz darauf bietet die Gemeinde Nottwil LU der Stiftung Bauland am Sempachersee an. Die Bevölkerung setzt sich detailliert mit den Plänen auseinander und entscheidet sich am 5. Juli 1985 einstimmig für die Zonenänderung. «In Nottwil sind wir endlich am Ziel», schreibt Guido A. Zäch in «Paraplegie» (3/1985). Gleichzeitig wirkt seine intensive Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit zum Thema Querschnittlähmung: Die Solidarität mit den betroffenen Menschen nimmt im ganzen Land zu, zum zehnjährigen Jubiläum zählt die Schweizer Paraplegiker-Stiftung mehr als eine halbe Million Mitglieder.

Dank ihnen und dank zahlreicher Gönnerinnen und Gönner kann die Stiftung den Bau des Schweizer Paraplegiker-Zentrums in Nottwil umsetzen. Weder der Bund noch einzelne Kantone beteiligen sich an den Baukosten. Am 12. März 1987 erfolgt der Spatenstich, am 6. September 1990 wird das fertige SPZ der Öffentlichkeit vorgestellt. Weit über 100 000 Besuchende erscheinen an den Tagen der offenen Tür. Die später preisgekrönte «Begegnungshalle» erweckt bereits viel Aufmerksamkeit: als zentral angelegter Ort, wo Menschen mit und ohne Querschnittlähmung aufeinandertreffen, sich austauschen und gegenseitiges Verständnis entsteht.

Grundsteinlegung für das SPZ in Nottwil am 1.10.1987. Vorne (v. l.): Marc Suter, Stiftungsrat, Guido A. Zäch, Werner Waldispühl, SPV-Generalsekretär. Hinten (v. l.): Regierungsräte Klaus Fellmann und Heinrich Zemp, Gemeindepräsident Heinrich Meyer.

Erfolgsgeheimnis: miteinander reden

Der eigentliche Klinikbetrieb startet am 1. Oktober 1990. «Unser erster Fokus war: Wie schaffen wir eine Spitzenklinik auf der grünen Wiese?», sagt Patrick Moulin, langjähriger Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie und Orthopädie am SPZ. «Niemand glaubte an uns. Aber wir haben das Ziel erreicht.» Die Achtzigstundenwoche ist für den Chefarzt normal. Er entwickelt Implantate, beteiligt das SPZ an Studien und bleibt der Universität Basel verbunden: «Die 1990er-Jahre waren bezüglich OP-Techniken und Implantaten eine sehr innovative Zeit. Vieles wurde bis heute nur leicht angepasst.»

«Niemand glaubte an uns. Aber wir haben das Ziel erreicht.»

Innovationsgeist und Mut prägen die Aufbauphase. Patrick Moulin sorgt für die enge Vernetzung seiner Abteilung mit den anderen Fachdisziplinen im Haus. Denn für komplexe Eingriffe ist das gegenseitige Verständnis ebenso unabdingbar wie für systematische Abklärungen. So etabliert sich Interprofessionalität als einer der Erfolgsfaktoren für die Arbeit in Nottwil.

Das eigene Wissen teilen und gemeinsam die beste Lösung suchen – nur so komme man weiter, sagt Patrick Moulin: «Bei der Gesamtbetrachtung des Menschen stösst jede Disziplin zwangsläufig an Grenzen und benötigt zusätzliches Spezialwissen. So trägt jeder Fachbereich einen besonderen Mosaikstein zum Gesamtbild bei.» Gleichzeitig darf es keine Scheuklappen geben. Denn für die Behandlung der Patientinnen und Patienten ist nur das umfassende Bild entscheidend.

Der persönliche Kontakt mit allen Institutionen, die in der Primärversorgung von Personen mit einer Wirbelsäulenverletzung tätig sind, ist Patrick Moulins zweiter Fokus: «Diese Zusammenarbeit war sehr wichtig, weil Nottwil politisch nicht akzeptiert wurde.» Der Standortkanton will die Klinik am liebsten weghaben und legt dem SPZ ständig neue Steine in den Weg. Im Gegensatz dazu ist die Kommunikation der Ärzteschaft mit dem SPZ schweizweit von grosser Kollegialität geprägt. Man kennt die jeweiligen Kompetenzen und tauscht sich regelmässig im Sinne der Patientinnen und Patienten aus.

Der «Spirit von Nottwil»

Mit der Eröffnung der Spezialklinik in Nottwil wird 1990 der langjährige Bettennotstand für die Betroffenen überwunden. Die Idee der ganzheitlichen Behandlung durch verschiedenste Fachpersonen an einem Ort spricht sich rasch herum. Bald beträgt die Auslastung 107 Prozent, und die Warteliste wird länger und länger.

Im Juli 1996 findet der Spatenstich für die erste Erweiterung des SPZ statt. Nun wird das bereits geplante dritte Stockwerk samt Pflegetrakt gebaut, auf das man aus Kostengründen 1990 zunächst verzichtet hatte. Nach und nach kommen Ausbauten für überlastete Abteilungen wie Therapien, Radiologie, Operationstrakt, Ambulatorium oder Schmerztherapie hinzu. Die jüngste grosse Erweiterung ist der Neubau des Nordtrakts, der im Februar 2018 in Betrieb genommen wird.

Seit Guido A. Zächs Stellenantritt 1973 in Basel sind viele Möglichkeiten zur Behandlung einer Rückenmarkverletzung hinzugekommen. Geblieben ist die damalige Aufbruchstimmung, der Wunsch, als Team gemeinsam Spitzenleistungen für die betroffenen Menschen zu erbringen. Heute spricht man vom «Spirit von Nottwil». Dieser Geist wird getragen von der Leidenschaft der Mitarbeitenden der gesamten Schweizer Paraplegiker-Gruppe und die zwei Millionen Mitglieder der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, die ihre wichtige Arbeit unterstützen.

Alle Geschichten zum Jubiläum

Eine Querschnittlähmung führt zu hohen Folgekosten, z.B. für den Umbau der Wohnung oder des Autos. Werden Sie deshalb Mitglied der Gönner-Vereinigung der Schweizer Paraplegiker-Stiftung, um im Ernstfall 250 000 Franken zu erhalten.

Ihre Mitgliedschaft – Ihre Vorteile – unser Tun

Anmeldung Newsletter

Ich möchte exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Schweizer Paraplegiker-Stiftung erhalten.

Werden Sie jetzt Mitglied und erhalten Sie im Ernstfall 250 000 Franken.

Spenden Sie jetzt und unterstützen Sie unsere Projekte zugunsten von Querschnittgelähmten.